Die Mikrowelle ist eines jener Geräte, dessen Ausfall den Alltag sofort komplizierter macht. Sie ist nicht spektakulär wie ein neuer Kühlschrank oder eine hochmoderne Kaffeemaschine – und doch hängt ein bemerkenswerter Teil moderner Haushaltsroutinen an ihr: das schnelle Aufwärmen des Abendessens, das Auftauen eines vergessen einzulegenden Fleischstücks, oder das blitzschnelle Sterilisieren eines Babysaugers. Weil die Benutzung so selbstverständlich ist, bemerken viele ihre Leistungsverluste erst spät: Die Suppe bleibt in der Mitte kalt, Pizzastücke erwärmen sich ungleichmäßig oder die Garzeit verlängert sich auffällig.

Diese Defizite hängen viel seltener mit einem „natürlichen Altern“ zusammen, als Verbraucher glauben. Laut verschiedenen Studien über Haushaltsgerätelebensdauer sind sie in den meisten Fällen direkt auf vernachlässigte Wartung, Verklebungen im Innenraum, und Fehler im Umgang mit Lebensmitteln zurückzuführen. Wer die technischen Grundlagen versteht und einfache Pflegeschritte befolgt, kann aus einem Gerät, das normalerweise nach fünf bis sieben Jahren Schwächen zeigt, spielend zehn bis fünfzehn Jahre zuverlässigen Betrieb herausholen – wie Untersuchungen von Verbraucherorganisationen dokumentiert haben.

Warum die Mikrowelle an Heizleistung verliert: Ein Blick ins Innere

Das Herzstück jeder Mikrowelle ist das Magnetron – ein Bauteil, das elektromagnetische Wellen im Bereich von 2,45 GHz erzeugt. Diese Frequenz wurde nicht zufällig gewählt: Forschungen zur dielektrischen Erwärmung haben gezeigt, dass diese Strahlung Wasser- und Fettmoleküle in besonders effiziente Schwingung versetzt, wodurch Reibungswärme entsteht. Damit die Energie gezielt in den Garraum gelangt, wird sie über einen Wellenleiter transportiert, dessen Öffnung durch eine dünne Glimmerplatte geschützt ist.

Genau hier liegt das Kernproblem, wie technische Analysen von Geräteschäden belegen: Diese Platte soll verhindern, dass Fettspritzer und Speisereste direkt in den Wellenleiter oder gar ans Magnetron gelangen. Mit der Zeit verklebt oder verkohlt sie aber, besonders wenn Speisen konsequent abdecken vernachlässigt wird. Ablagerungen absorbieren die Mikrowellenstrahlung teilweise und erzeugen Hotspots, wodurch sich die Wellen unregelmäßig verteilen und Speisen außen heiß bleiben, während sie innen kalt sind. Im schlimmsten Fall entstehen Funkenüberschläge oder Brandstellen an der Abdeckung.

Verschärft wird das Problem, wenn das Gerät mehrfach ohne Inhalt betrieben wird – ein Vorgang, der das Magnetron erheblich belastet, weil überschüssige Energie nicht von Lebensmitteln aufgenommen wird. Studien zu elektromagnetischen Komponenten haben dokumentiert, dass keine Leerläufe zu den wichtigsten Prinzipien gehören, um vorzeitige Magnetron-Ausfälle zu verhindern.

Die oft unterschätzte Rolle von Feuchtigkeit und Reinigung

Viele Nutzer halten die Mikrowelle sauber, indem sie eingebrannte Flecken regelmäßig abwischen. Doch entscheidend sind weniger die sichtbaren Verkrustungen als die unscheinbaren Bereiche wie die Wellenleiterabdeckung oder der Lüftungsbereich hinter den Gittern. Dort sammelt sich Feuchtigkeit, die häufig von unabgedeckten Speisen entweicht und sich nach Nutzung niederschlägt.

Forschungen zur Korrosion in Haushaltsgeräten haben gezeigt: Bleibt die Tür nach Gebrauch sofort geschlossen, erhöht sich im Inneren die relative Luftfeuchtigkeit dramatisch. Über Monate hinweg führt dieses Mikroklima dazu, dass Metallteile im Inneren korrodieren und Schimmelbefall an Dichtungen entsteht. Untersuchungen zur Gerätehygiene bestätigen, dass bereits ein zehnsekündiges Offenstehen nach dem Gebrauch diese Risiken drastisch reduziert.

Die Wissenschaft hinter diesem Phänomen ist eindeutig: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühleren Metalloberflächen und schafft ideale Bedingungen für Korrosionsprozesse. Was oberflächlich als Reinigungsproblem erscheint, ist tatsächlich ein komplexer physikalischer Prozess, der die Gerätelebensdauer erheblich verkürzen kann.

Wichtige Präventionsmaßnahmen im Alltag

Damit eine Mikrowelle über Jahre hinweg gleichmäßige Leistung erbringt, ist kein kompliziertes Techniktraining nötig. Entscheidend sind wenige, konsequent umgesetzte Routinen, die sich aus der technischen Funktionsweise ableiten lassen. Die Glimmerplatte sollte alle zwei bis drei Wochen mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden – niemals mit scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da aggressive Reiniger die schützende Oberfläche angreifen können.

Nach jeder Nutzung empfiehlt es sich, die Tür einen Spalt offenzulassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann – ein Prinzip, das aus der Korrosionsforschung abgeleitet wurde. Nur mikrowellengeeignete Gefäße verwenden ist ebenfalls essentiell; dekorierte Teller mit Metallpigmenten oder dünnwandige Plastikschalen können Funken erzeugen oder schmelzen, wie Sicherheitsstudien belegen.

- Flache, breite Schalen bevorzugen statt übergroßer Gefäße

- Lebensmittel gelegentlich umrühren oder umlegen

- Abdeckhauben einsetzen, die Dampf zurückhalten und gleichmäßig verteilen

- Einmal wöchentlich den Innenraum mit einem weichen Tuch auswischen

- Alle sechs Monate die Rückseite und Lüftungsschlitze von Staub befreien

Diese Punkte sind banal, aber ihre Langzeitwirkung auf die Gerätelebensdauer ist beträchtlich. Das Weglassen auch nur einer Routine führt mittelfristig zu Defekten, die teure Reparaturen oder gar die Neuanschaffung notwendig machen.

Wie man eine verschmutzte oder beschädigte Glimmerplatte erkennt

Der Zustand der Wellenleiterabdeckung ist für Laien oft schwer einzuordnen, weil die Abdeckung unscheinbar wirkt. Technische Diagnosekriterien haben jedoch klare Warnsignale identifiziert: Verfärbungen wie dunkelbraune oder schwarze Stellen auf der Platte, ein knisterndes Geräusch während des Betriebs, sichtbar aufgeraute Ränder oder kleine Abplatzungen, sowie unangenehmer Geruch von verbranntem Kunststoff oder Papier.

Diese Anzeichen sollten zügig ernst genommen werden, wie Reparaturstatistiken zeigen. Der Austausch einer Glimmerplatte kostet im Fachhandel oder online kaum mehr als zehn Euro, während ein durchgeschmortes Magnetron das Gerät wirtschaftlich unbrauchbar macht. Wichtig: Die Platte darf nur im spannungsfreien Zustand und nach genauer Modellangabe ersetzt werden – Sicherheitsrichtlinien betonen die Gefahr unsachgemäßer Eingriffe.

Warum ungleichmäßiges Erwärmen fast nie ein Konstruktionsfehler ist

Wenn Speisen in der Mikrowelle punktuell heiß werden und anderswo kalt bleiben, liegt die Ursache meist nicht in einem Defekt, sondern in den physikalischen Prinzipien. Forschungen zur elektromagnetischen Feldverteilung haben dokumentiert, dass Mikrowellenstrahlung stehende Wellenfelder im Garraum erzeugt. Der Drehteller ist kein Zufall, sondern eine Notlösung: Er bewegt das Lebensmittel so, dass die Energieverteilung im Durchschnitt ausgeglichen wird.

Studien zur optimalen Speisenzubereitung zeigen: Wird ein übergroßes Gefäß verwendet oder werden Speisen aufgetürmt, verhindert das den gewünschten Effekt. Wer diese Anpassungen berücksichtigt, verdoppelt häufig den gefühlten Leistungszuwachs des Geräts, ohne dass sich an der Technik selbst etwas geändert hätte. Die Physik der Mikrowellenerwärmung ist komplex, aber ihre praktische Anwendung folgt simplen Regeln.

Wissenschaftliche Prinzipien hinter der Wartungslogik

Grundlagenforschung zur dielektrischen Erwärmung hat folgende Erkenntnisse geliefert: In allen Nahrungsmitteln sorgen Wassermoleküle für die Erhitzung. Fett und Zucker absorbieren deutlich schwächer. Daher erwärmen sich trockene oder sehr fettreiche Lebensmittel langsamer – ein Phänomen, das in der Lebensmitteltechnik gut dokumentiert ist.

Weil sich elektromagnetische Wellen überlagern, entstehen Zonen mit maximaler und minimaler Intensität. Studien zur Feldverteilung zeigen, dass Reinigung und korrektes Geschirr helfen, störende Reflexionen zu minimieren. Verkrustungen auf der Glimmerplatte wirken wie Fremdkörper im Strahlungsfeld und absorbieren einen Teil der Mikrowellen, was zu Materialschäden führt.

Wann eine Reparatur noch lohnt – und wann nicht mehr

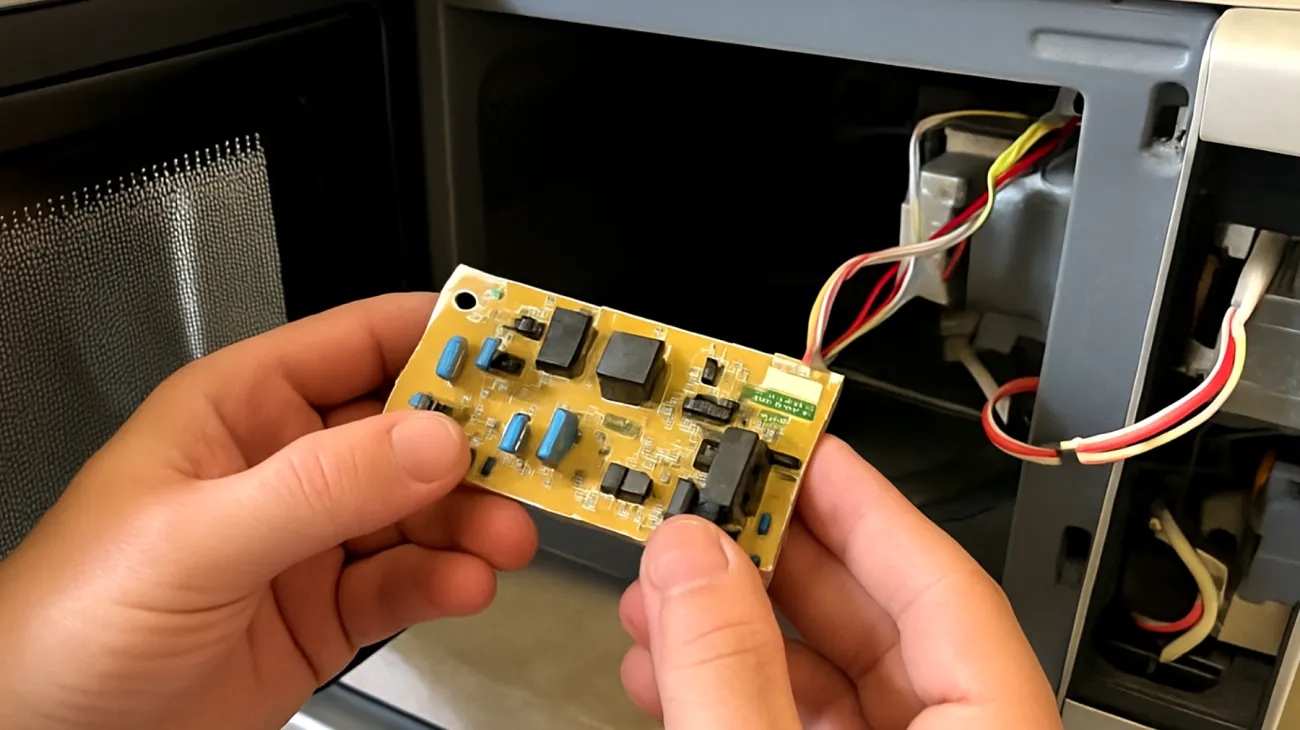

Viele Nutzer stehen irgendwann vor der Frage: Reparieren oder ersetzen? Für eine sachliche Antwort hilft eine Orientierung, die sich aus Reparaturkostenanalysen ableitet. Ein Glimmerplatten-Tausch ist preiswert und einfach, nahezu immer sinnvoll laut Kostenvergleichsstudien. Türdichtungen sind bei leichten Schäden austauschbar, sobald jedoch strukturelle Risse auftreten, warnen Sicherheitsanalysen vor Strahlungsaustritt.

Magnetron oder Transformator zu ersetzen ist sehr kostspielig und rentiert sich nur bei hochwertigen Modellen, wie Wirtschaftlichkeitsberechnungen zeigen. Platine oder Steuerung zu reparieren ist nahezu immer unwirtschaftlich laut Reparaturstatistiken. Wer sich unsicher ist, kann einen kurzen Funktionstest durchführen lassen – nicht jede Fachwerkstatt repariert Kleingeräte, aber eine Bewertung ist kostengünstig möglich.

Langfristige Strategien für mehr Nachhaltigkeit

Die Verlängerung der Lebensdauer einer Mikrowelle hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile. Studien zum Elektroschrott-Aufkommen zeigen, dass moderne Küchen erhebliche Mengen Elektronikabfall erzeugen, wobei kleine Haushaltsgeräte oft zu schnell ersetzt werden. Eine einfache, konsequente Nutzerverantwortung verringert nicht nur Ressourceneinsatz, sondern spart auch Energie im Haushalt.

Forschungen zur Energieeffizienz haben dokumentiert: Eine gewartete Mikrowelle verbraucht weniger Strom, weil sie Lebensmittel effizienter erwärmt. Verdoppeln sich die Einsatzzeiten aufgrund von Leistungsabfall, steigt der Energieverbrauch um denselben Faktor – oft unbemerkt, da die Stromaufnahme konstant bleibt. Umweltstudien zeigen eindeutig, dass die Herstellung eines neuen Geräts deutlich mehr Ressourcen verbraucht als die sachgemäße Wartung eines bestehenden.

Moderne Mikrowellen werden nach strengen technischen Standards entwickelt, die auf jahrzehntelanger Forschung basieren. Ingenieursstudien zur Geräteoptimierung zeigen, dass die meisten Ausfälle nicht auf Konstruktionsfehler zurückgehen, sondern auf Abweichungen von den empfohlenen Nutzungsrichtlinien. Die 2,45-GHz-Frequenz ist international standardisiert, die Leistungsabgabe folgt definierten Normen, und die Abschirmung unterliegt strengen Grenzwerten.

Forschungen zur Nutzerakzeptanz belegen außerdem: Verbraucher, die die technischen Hintergründe verstehen, behandeln ihre Geräte schonender und erreichen deutlich längere Nutzungszeiten. Eine Mikrowelle ist keineswegs ein kurzlebiges Wegwerfgerät – sofern man sie nicht wie ein solches behandelt. Wer die Bedeutung der unscheinbaren Bauteile wie der Glimmerplatte kennt, konsequent auf Abdeckung und Lüftung achtet und die physikalischen Eigenheiten respektiert, hat ein Gerät, das Jahre länger zuverlässig funktioniert als die meisten Modelle im Durchschnitt.

Wie verschiedene Langzeitstudien dokumentiert haben, ersetzt geringe Pflege kostspielige Neuanschaffungen und reduziert unnötigen Abfall. Die wissenschaftlichen Grundlagen sind eindeutig: Wartung verlängert die Lebensdauer, schont die Umwelt und spart Geld. Und vielleicht ist es gerade die Stille nach einem schnell erwärmten Abendessen, die daran erinnert, wie sehr kleine Alltagsgeräte unser Leben erleichtern – solange wir ihnen die nötige Aufmerksamkeit schenken, die Forschung und Technik verdient haben.

Inhaltsverzeichnis