Viele Menschen denken bei Haushaltsproblemen zuerst an Heizungen, Fenster oder Wasserleitungen, selten aber an Türen. Dabei sind gerade Türen ein oft übersehener Faktor, wenn es um Gesundheit, Wohlbefinden und Luftqualität im Wohnraum geht. Mit jeder geöffneten oder geschlossenen Tür verändert sich das Mikroklima eines Raumes. Doch noch entscheidender ist die Frage, wie sich die Materialien und Dichtungen einer Tür im Alltag verhalten.

Die Forschung zeigt zunehmend, wie bedeutsam die Kontrolle der Raumfeuchtigkeit für unser Wohlbefinden ist. Eine unzureichende Dichtung oder eine Tür aus minderwertigem Material kann unsichtbare, aber schwerwiegende Folgen haben: erhöhte Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung und möglicherweise die Freisetzung von Schadstoffen, die langfristig Atemwegsprobleme und Allergien begünstigen können.

Anstatt Türen nur als funktionale Abtrennung von Räumen zu betrachten, lohnt es sich, sie im Kontext von Wohnhygiene und Prävention zu analysieren. Wer versteht, wie kleine bautechnische Details die Raumgesundheit beeinflussen, kann sein Zuhause nicht nur schöner, sondern auch gesünder gestalten.

Das unterschätzte Ausmaß des Feuchtigkeitsproblems

Bevor wir die Rolle der Türen genauer betrachten, ist es wichtig zu verstehen, welche Dimensionen Feuchtigkeitsprobleme in europäischen Haushalten bereits erreicht haben. Eine umfassende Meta-Analyse mit dem Titel „Mould and dampness in European homes and their impact on health“, die vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) unter der Leitung von Prof. Dr. Gunnar Grün durchgeführt wurde, offenbart alarmierende Zahlen. Die Studie analysierte 170 wissenschaftliche Erhebungen aus 32 europäischen Ländern und kam zu dem erschreckenden Ergebnis, dass 84 Millionen Europäer in zu feuchten oder schimmeligen Wohnungen leben.

Noch beunruhigender sind die gesundheitlichen Konsequenzen: Bewohner von feuchten Gebäuden haben laut dieser umfassenden Untersuchung ein um 40% erhöhtes Risiko, an Atemwegserkrankungen oder einer lebenslangen Allergie zu erkranken. Diese Zahlen verdeutlichen, dass es sich nicht um ein marginales Problem handelt, sondern um eine weitverbreitete Gesundheitsgefährdung, die dringend mehr Aufmerksamkeit verdient.

Warum defekte Türdichtungen Schimmel begünstigen

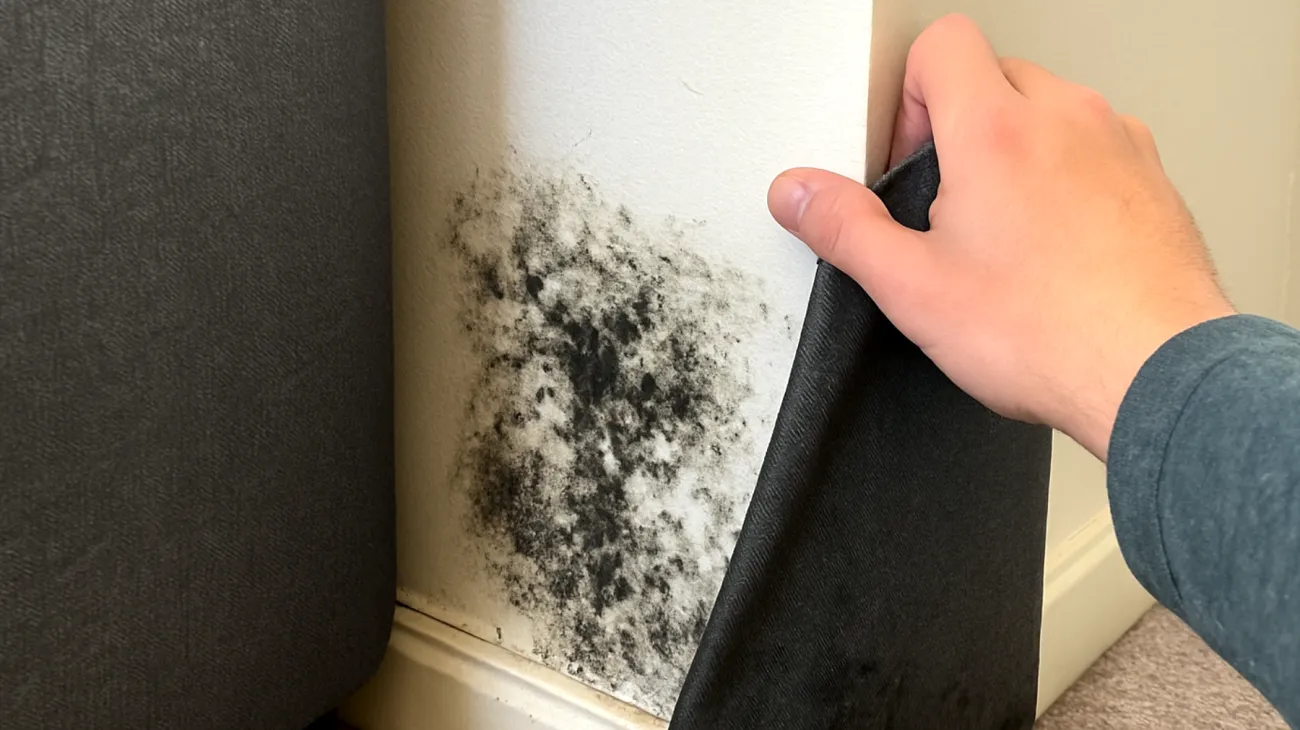

Eine Türdichtung, die ihre Elastizität verloren hat, lässt Feuchtigkeit ungehindert zwischen Räumen zirkulieren. Besonders kritisch wird es in Häusern und Wohnungen, in denen Küche oder Bad angrenzend an Schlafzimmer liegen. Wasserdampf, der durch eine beschädigte Türfuge entweicht, kondensiert in kälteren Räumen an Wänden, Möbeln und Bodenleisten. Dort entsteht ein idealer Lebensraum für Schimmelpilzsporen, die innerhalb weniger Tage unsichtbar anfangen zu keimen.

Wissenschaftliche Untersuchungen an der RWTH Aachen von F. Nienaber zeigen, dass bei relativer Luftfeuchte über 70-80% bereits ohne weitere Auslöser Pilzwachstum auftritt. Die Studie referenziert auch die Arbeiten von Baughman und Arens sowie Arundel et al. bezüglich der kritischen Feuchtigkeitswerte für Schimmelbildung. Diese Forschungsergebnisse bestätigen die kritische Bedeutung der Luftfeuchtigkeit für die menschliche Gesundheit und identifizieren einen idealen Feuchtigkeitsbereich zwischen 40-60%, der entscheidend für das Wohlbefinden und die Vermeidung von Gesundheitsrisiken ist.

Das Problem ist nicht nur kosmetisch. Schimmel in Wohnräumen gilt als gesundheitlich relevanter Risikofaktor. Die bereits erwähnte Fraunhofer-Studie zeigt eindeutig, dass anhaltende Schimmelbelastung zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Asthma, Atemwegsinfekte und allergische Reaktionen führt. Besonders empfindlich reagieren Kinder, ältere Menschen sowie Personen mit chronischen Lungenerkrankungen.

Ein geschlossener Türspalt dagegen wirkt wie eine Barriere gegen Feuchtigkeit. Ist die Dichtung intakt, reduziert sich der Luftaustausch zwischen unterschiedlich temperierten Räumen deutlich, sodass Dampf im Ursprungsraum verbleibt und besser durch Fensterlüftung oder eine mechanische Lüftungsanlage abgeführt werden kann.

Die unterschätzte Gefahr von Schadstoffen in minderwertigen Türen

Neben Feuchtigkeit liegt ein weiteres Problem im Material der Tür selbst. Viele preisgünstige Türen bestehen aus Spanplatten mit Kunstharzleimen, die möglicherweise Formaldehyd oder andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) abgeben können. Diese Emissionen sind besonders in den ersten Jahren nach dem Einbau am höchsten, können aber auch langfristig die Raumluft belasten.

Was bedeuten diese Emissionen für die Gesundheit? Bereits bei niedrigen Konzentrationen können VOCs Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege und Müdigkeit verursachen. In schlecht belüfteten Räumen kumulieren diese Effekte und führen zu einer kontinuierlichen Belastung der Atemwege. Eine Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Literaturstudie zu „Trockene Luft – aktuelle Literaturstudie zu ihren Auswirkungen“ zeigt allerdings widersprüchliche Aussagen über die tatsächlichen, medizinisch nachgewiesenen Auswirkungen verschiedener Raumluftfaktoren auf die Gesundheit.

Der Schlüssel liegt in der Materialwahl. Türen aus Massivholz oder aus Materialien mit geprüften Emissionswerten (z. B. Türen mit Blauer Engel oder EC1-Label) bieten eine deutlich bessere Grundlage für gesunde Raumluft. Ergänzt durch hochwertige Dichtungen entsteht eine physische und chemische Schutzbarriere, die Wohlbefinden und Sicherheit nachhaltig unterstützen kann.

Praxisnahe Lösungen für gesunde Türsysteme

Die gute Nachricht: Die meisten Probleme, die durch Türen entstehen, lassen sich mit überschaubarem Aufwand beheben oder von vornherein vermeiden. Die RWTH Aachen-Studie empfiehlt dabei, den Feuchtigkeitsbereich zwischen 40-60% zu halten, was mit den richtigen Maßnahmen gut umsetzbar ist.

- Regelmäßige Kontrolle der Dichtungen: Türgummis verlieren mit den Jahren ihre Spannkraft. Ein einfacher Test besteht darin, ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen einzuklemmen. Lässt es sich leicht herausziehen, sollte die Dichtung ersetzt werden.

- Austausch beschädigter Dichtungen: Universelle Türdichtungen sind im Fachhandel erhältlich und oft ohne Spezialwerkzeug montierbar. Wichtig ist, auf den passgenauen Querschnitt zu achten.

- Sichere Materialwahl: Beim Kauf neuer Türen auf Zertifikate achten, die niedrige Emissionen garantieren. Massivholzvarianten oder schadstoffgeprüfte Verbundstoffe sind vorzuziehen.

- Optimale Raumlüftung: Selbst die beste Türdichtung ersetzt keine Belüftung. Stoßlüften mehrmals täglich oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit.

Diese einfachen Maßnahmen führen dazu, dass Türen nicht nur Lärm und Zugluft abhalten, sondern aktiv zur Erhaltung der Raumgesundheit beitragen.

Warum kleine Investitionen langfristig Kosten sparen

Oft werden Probleme wie Schimmel erst erkannt, wenn sie bereits sichtbar sind – und dann teuer werden. Eine großflächige Sanierung von schimmelbefallenen Wänden kann leicht mehrere tausend Euro kosten, ganz zu schweigen vom gesundheitlichen Schaden während der Befallszeit. Die Fraunhofer-Studie zeigt eindrücklich, dass 84 Millionen Europäer bereits in feuchtigkeitsgeschädigten Wohnungen leben – ein Problem, das sich durch präventive Maßnahmen wie den Austausch einer Dichtung für wenige Euro verhindern lässt.

Darüber hinaus senken gut schließende Türen auch den Energieverbrauch. Luftundurchlässige Dichtungen verhindern, dass warme Luft im Winter unkontrolliert entweicht und kalte Zugluft nachströmt. Damit wirken sie wie eine zusätzliche energiesparende Isolationsschicht – ein Effekt, der sich über die Jahre deutlich auf der Heizkostenabrechnung bemerkbar macht.

Das Zusammenspiel mit Belüftung und Heizung

Ein Aspekt, den viele übersehen, ist die Wechselwirkung zwischen Türen, Heizsystem und Lüftungsverhalten. Türen, die ständig offenstehen oder schlecht abdichten, stören den geregelten Luftaustausch. Dadurch verteilen sich nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Pollen oder Staubpartikel gleichmäßig in alle Räume. Wer Allergien oder Asthma hat, spürt diese Nachlässigkeit besonders schnell – ein Effekt, der durch die Fraunhofer-Erkenntnisse über das 40% erhöhte Risiko für Atemwegserkrankungen in feuchten Gebäuden zusätzlich untermauert wird.

Richtig eingesetzte Türen strukturieren ein Haus in Klimazonen: feuchte Bereiche bleiben isoliert, Schlafräume trocken, und Wohnbereiche behalten eine stabile Temperatur. Dieser Effekt wirkt sich unmittelbar auf die Lebensqualität aus – besonders in gut gedämmten Gebäuden, in denen die Luftfeuchtigkeit ohne gezielte Steuerung leicht kippt.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen der RWTH Aachen bestätigen, dass sowohl zu trockene als auch zu feuchte Luft problematische Auswirkungen haben können. Türen als Klimabarrieren helfen dabei, den optimalen Bereich von 40-60% relativer Luftfeuchte in den wichtigsten Wohnräumen aufrechtzuerhalten.

Türen sind keine passiven Bauelemente, sondern aktive Schnittstellen zwischen Raumklima, Gesundheit und Energieeffizienz. Ihre Bedeutung für den Schutz vor Feuchtigkeit, Schimmel und möglichen Schadstoffen wird im Alltag noch immer unterschätzt. Die umfassende Fraunhofer-Meta-Analyse mit ihren alarmierenden Zahlen – 84 Millionen betroffene Europäer und ein 40% erhöhtes Gesundheitsrisiko – macht deutlich, dass präventive Maßnahmen dringend notwendig sind.

Dabei genügt es oft, drei Prinzipien zu beherzigen: gesunde Materialien, funktionierende Dichtungen und konsequente Belüftung im wissenschaftlich empfohlenen Feuchtigkeitsbereich von 40-60%. Ein intakter Türrahmen mit geprüfter Dichtung schützt nicht nur die Bausubstanz, sondern kann direkt die Luft verbessern, die wir täglich einatmen. Manchmal entscheidet eben nicht die große Sanierung über die Gesundheit des Hauses, sondern die unscheinbare Gummilippe an einer Tür – eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung, die von der Wissenschaft klar untermauert wird.

Inhaltsverzeichnis