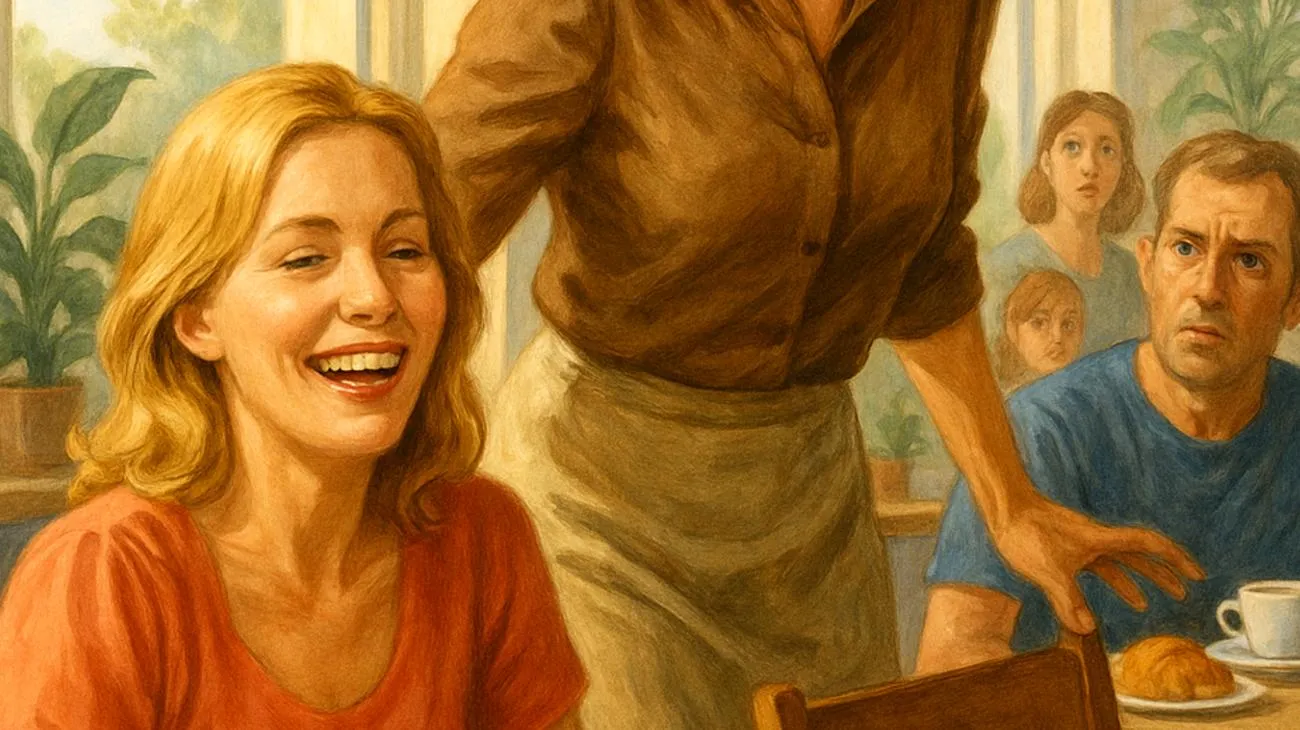

Du sitzt gemütlich beim Kaffee mit einer Freundin und plötzlich springt sie auf, wird kreidebleich und stammelt etwas von „muss sofort weg“ – nur weil eine harmlose Wespe am Fenster vorbeifliegt. Oder dein Kollege entwickelt jedes Mal die kreativsten Ausreden, wenn die Firma Teambuilding im Hochseilgarten plant. Was aussieht wie übertriebene Vorsicht oder seltsame Eigenarten, könnte in Wahrheit ein Hinweis auf eine spezifische Phobie sein. Und hier wird es richtig interessant: Die meisten Betroffenen merken es selbst oft gar nicht.

Das Geheimnis hinter den „komischen Angewohnheiten“

Hier kommt eine Überraschung: Spezifische Phobien sind nicht einfach nur verstärkte Versionen normaler Ängste. Es handelt sich um eine übermäßige, irrationale Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen, die das Leben erheblich beeinträchtigt. Das Verrückte dabei? Die meisten Menschen mit einer Phobie wissen durchaus, dass ihre Angst übertrieben ist – können aber trotzdem nichts dagegen tun.

Es ist wie ein Fehler in der Software des Gehirns: Der Verstand sagt „alles in Ordnung“, aber der Körper schaltet trotzdem in den Notfallmodus. Medizinische Experten beschreiben es treffend als Überaktivierung des sympathischen Nervensystems – also genau das System, das normalerweise bei echter Lebensgefahr anspringt.

Die verräterischen Körpersignale, die niemand ignorieren sollte

Der menschliche Körper ist ein mieser Lügner – besonders wenn es um Phobien geht. Sobald jemand seinem Angstauslöser begegnet, startet eine regelrechte Symptom-Show: Herzrasen, als hätte die Person gerade einen Marathon gelaufen, Schweißausbrüche wie in der Sauna, Zittern, Atemnot oder sogar Übelkeit. Diese Reaktionen können so stark sein, dass Betroffene sie nicht willentlich steuern können.

Das wirklich Heimtückische: Diese körperlichen Alarmsignale treten nicht nur beim direkten Kontakt auf. Manchmal reicht schon der pure Gedanke an den Auslöser. Wer beim Anblick einer Spinne im TV-Werbespot zu hyperventilieren beginnt, hat definitiv mehr als nur eine „normale“ Abneigung gegen Achtbeiner.

Besonders auffällig wird es, wenn diese Reaktionen völlig unvorhersehbar auftreten. Eine Person kann jahrelang problemlos mit dem Fahrstuhl fahren und plötzlich bekommt sie Panikattacken, sobald sich die Türen schließen. Das sind keine Launen oder schlechte Tage – das ist das Gehirn, das beschlossen hat, eine neue Bedrohung zu identifizieren.

Meisterklasse im Ausweichen – wenn Vermeidung zur Kunstform wird

Menschen mit Phobien sind wahre Künstler, wenn es ums Vermeiden geht. Sie entwickeln Strategien, die so raffiniert sind, dass sie selbst Geheimagenten beeindrucken würden. Dieses ausgeprägte Vermeidungsverhalten ist eines der zentralsten Erkennungsmerkmale von Phobien.

Da wäre zum Beispiel die Kollegin, die immer „zufällig“ krank wird, wenn Firmenausflüge in die Natur anstehen. Oder der Nachbar, der lieber 15 Stockwerke zu Fuß geht, als den Fahrstuhl zu nehmen – und dabei jedes Mal eine andere Ausrede parat hat („Ich brauche die Bewegung“, „Fahrstühle sind unhygienisch“, „Das ist gut fürs Herz“).

Das Problem bei diesen Vermeidungsstrategien ist tückisch: Sie funktionieren kurzfristig perfekt. Die Person fühlt sich sicher und bestätigt. Aber langfristig füttert jede erfolgreiche Vermeidung die Phobie wie ein hungriges Monster. Das Gehirn lernt nämlich: „Siehst du, wir haben es vermieden und sind in Sicherheit geblieben. Die Gefahr war also echt.“

Besonders verräterisch sind überkomplizierte Routinen: Wer seine komplette Tagesplanung um mögliche Hundebegegnungen organisiert, drei verschiedene Routen zur Arbeit hat (je nach Wetterlage, weil bei Regen die Regenwürmer auf den Gehweg kommen) oder beim Restaurantbesuch vorher anruft, um zu erfragen, ob offene Küchen vorhanden sind, zeigt klassische Anzeichen einer Phobie.

Wenn Gedanken im Hamsterrad laufen

Ein weiteres Warnsignal ist die gedankliche Dauerbesetzung mit dem Angstauslöser. Betroffene können stundenlang damit verbringen, Szenarien durchzuspielen, Fluchtrouten zu planen oder im Internet zu recherchieren, ob am Urlaubsort bestimmte Tiere vorkommen.

Diese mentale Vorwegnahme – Fachleute nennen es antizipatorische Angst – kann so zeitraubend werden, dass sie mehr Energie kostet als die eigentliche gefürchtete Situation. Wer zwei Stunden damit verbringt, die perfekte spinnenfreie Route zum Supermarkt zu googeln, hat vermutlich ein größeres Problem als nur eine Abneigung gegen Krabbeltiere.

Besonders auffällig wird es, wenn Menschen anfangen, andere in ihre Vermeidungsstrategien einzuspannen. „Kannst du mal kurz ins Treppenhaus schauen, ob da Spinnen sind?“ oder „Rufst du schnell im Restaurant an und fragst, ob sie Meeresfrüchte in offenen Becken haben?“ sind typische Hinweise darauf, dass aus einer normalen Vorsicht eine behandlungsbedürftige Störung geworden ist.

Die Champions League der häufigsten Phobien

Manche Phobien sind so offensichtlich wie ein rosa Elefant im Wohnzimmer, andere verstecken sich geschickter als ein Ninja im Schatten. Hier die häufigsten Kandidaten und ihre typischen Tarnungen:

- Tierphobien: Nicht nur die klassische Spinnenphobie, sondern auch panische Angst vor Hunden, Vögeln, Mäusen oder Insekten. Betroffene meiden ganze Stadtteile, Parks oder bestimmte Jahreszeiten und haben immer eine „logische“ Erklärung parat.

- Situative Phobien: Fahrstühle, Flugzeuge, enge Räume, Tunnel oder Brücken lösen Panik aus. Diese Menschen werden zu Experten für alternative Routen und haben oft beeindruckende geografische Kenntnisse entwickelt.

- Naturphobien: Gewitter, Höhen, tiefes Wasser oder absolute Dunkelheit. Besonders tückisch, weil sie wetterabhängig auftreten und schwer vorhersagbar sind. Betroffene checken obsessiv Wetterberichte und haben immer einen Plan B, C und D.

- Blut-Spritzen-Verletzungs-Phobie: Diese ist besonders gemein, weil sie auch bei medizinisch notwendigen Behandlungen zuschlägt. Typisch ist hier sogar Ohnmacht – der Körper fährt komplett runter, anstatt zu kämpfen oder zu fliehen.

Sherlock Holmes für Anfänger – Phobien bei anderen erkennen

Manchmal siehst du eine Phobie bei anderen, bevor sie es selbst merken. Die Hinweise sind da – man muss nur wissen, worauf man achtet. Es gibt wiederkehrende Muster, die wie rote Fahnen im Wind wehen.

Achte auf wiederkehrende Muster im Verhalten: Werden bestimmte Themen konsequent vermieden? Gibt es übertriebene Reaktionen auf harmlose Trigger? Werden soziale oder berufliche Aktivitäten regelmäßig abgesagt, wenn bestimmte Elemente im Spiel sind?

Besonders verräterisch sind auch die überdetaillierten Rechtfertigungen. Wenn jemand eine 20-minütige Erklärung dafür hat, warum er nicht mit in den Keller kann, oder eine wissenschaftliche Abhandlung über die Gefahren von Fahrstühlen hält, steckt wahrscheinlich mehr dahinter als nur gesunde Vorsicht.

Ein weiterer Hinweis ist körperliche Überreaktion auf harmlose Situationen. Wenn jemand beim Anblick einer Motte so reagiert, als hätte er einen Löwen gesehen, oder beim Gedanken an eine Brücke anfängt zu schwitzen, sind das deutliche Warnsignale.

Der schmale Grat zwischen Eigenart und Störung

Hier wird es richtig knifflig: Wann ist eine „Eigenart“ eigentlich eine behandlungsbedürftige Phobie? Die Antwort liegt in der Beeinträchtigung des Lebens. Solange jemand problemlos seinen Alltag meistern kann, ist es nur eine Besonderheit. Wenn aber wichtige Lebensbereiche wie Beruf, Beziehungen oder Freizeitgestaltung darunter leiden, wird aus der harmlosen Macke ein Problem.

Ein Beispiel: Es ist völlig normal, keine Spinnen zu mögen und sie mit einem Glas nach draußen zu befördern. Problematisch wird es, wenn jemand aufhört, Freunde zu besuchen, weil deren Keller „spinnig“ sein könnte, oder berufliche Chancen ausschlägt, weil dafür ein Umzug in eine „spinnenreiche“ Gegend nötig wäre.

Die Zeitschiene ist ebenfalls entscheidend: Echte Phobien bestehen laut den medizinischen Leitlinien mindestens sechs Monate und werden oft mit der Zeit schlimmer, nicht besser. Eine vorübergehende Unsicherheit nach einem schlechten Erlebnis ist normal – eine jahrelange, sich verstärkende Angst nicht.

Wenn das Gehirn Geister sieht

Das Faszinierende an Phobien ist, dass sie oft völlig irrational sind – und das wissen die Betroffenen auch. Es ist wie ein Horrorfilm im Kopf, bei dem alle Beteiligten wissen, dass es nicht echt ist, aber trotzdem schreien. Das Bewusstsein für die Übertriebenheit macht die Sache sogar noch frustrierender.

Dein Gehirn ist wie ein übereifriger Sicherheitsdienst, der beschlossen hat, dass Schmetterlinge eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Du kannst ihm so oft erklären, wie du willst, dass Schmetterlinge harmlos sind – er wird trotzdem jedes Mal Alarm schlagen.

Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Gefühl ist einer der Gründe, warum viele Menschen ihre Phobien jahrelang geheim halten oder rationalisieren. Sie schämen sich für etwas, das sie nicht kontrollieren können, und entwickeln immer ausgefeiltere Strategien, um nicht als „verrückt“ zu gelten.

Die gute Nachricht – Phobien sind Papiertiger

Hier kommt der Plot Twist: Obwohl Phobien sich anfühlen wie unüberwindbare Monster, gehören sie zu den am besten behandelbaren psychischen Störungen überhaupt. Moderne Therapieansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition können oft schon nach wenigen Sitzungen zu drastischen Verbesserungen führen.

Die Konfrontationstherapie funktioniert dabei wie ein Realitätscheck für das übereifrige Gehirn. Unter professioneller Anleitung lernt das Angstzentrum langsam, dass die vermeintliche Bedrohung in Wahrheit harmlos ist. Es ist, als würde man dem überängstlichen Sicherheitsdienst im Kopf beweisen, dass Schmetterlinge tatsächlich keine Waffen tragen.

Viele Betroffene berichten, dass sie nach erfolgreicher Behandlung nicht fassen können, wie viel Lebensqualität sie jahrelang verschenkt haben. Plötzlich sind Restaurantbesuche wieder entspannt, Reisen werden zum Vergnügen statt zum Stresstest, und der Alltag wird um ein Vielfaches einfacher.

Was du jetzt konkret tun kannst

Falls du bei dir oder anderen die beschriebenen Muster erkennst, ist das kein Grund zur Panik – im Gegenteil. Die Erkennung ist der wichtigste Schritt zur Lösung. Führt die Angst zu konkreten Einschränkungen im Leben? Ist sie unverhältnismäßig stark im Vergleich zur tatsächlichen Gefahr? Besteht sie schon länger als ein halbes Jahr?

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantwortest, ist ein Gespräch mit dem Hausarzt oder einem Psychotherapeuten der nächste logische Schritt. Viele Menschen zögern, wegen „nur“ einer Phobie professionelle Hilfe zu suchen – dabei ist das genau der richtige Weg.

Für den Alltag kann ein Angsttagebuch hilfreich sein. Notiere, wann die Angst auftritt, wie stark sie ist und wie du reagierst. Diese Aufzeichnungen sind später bei einer Therapie Gold wert und helfen dir, Muster zu erkennen, die dir vorher nicht aufgefallen sind.

Warum Phobien eigentlich alte Freunde sind

Hier kommt eine überraschende Perspektive: Phobien sind evolutionär gesehen eigentlich sinnvoll. Unsere Vorfahren, die Angst vor Schlangen, Spinnen oder großen Höhen hatten, überlebten häufiger als die furchtlosen Draufgänger. Das Problem ist nur, dass unser modernes Leben diese Ängste überflüssig gemacht hat.

Es ist, als hätten wir noch immer einen mittelalterlichen Burgwächter im Kopf, der vor Drachen warnt – obwohl draußen nur Tauben auf der Fensterbank sitzen. Diese Ängste sind nicht „verrückt“ oder ein Zeichen von Schwäche – sie sind das Ergebnis von Millionen Jahren Evolution, die in unserer sicheren modernen Welt fehl am Platz sind.

Der erste Schritt zur Befreiung

Falls du erkannt hast, dass du oder jemand in deinem Umfeld von einer Phobie betroffen sein könnte, denk daran: Du bist nicht allein. Millionen von Menschen leben mit ähnlichen Ängsten, und für fast alle gibt es erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten.

Die Erkennung einer Phobie ist nicht das Problem – sie ist der Beginn der Lösung. Viele Menschen leben jahrelang mit unnötigen Einschränkungen, obwohl wirksame Hilfe verfügbar ist. Es braucht nur den Mut, die eigenen Muster ehrlich zu betrachten und zuzugeben, dass manche „Eigenarten“ vielleicht doch mehr sind als das.

Vergiss dabei nie: Phobien haben nichts mit persönlicher Schwäche zu tun. Sie entstehen durch komplexe Lernprozesse im Gehirn und können jeden treffen – vom CEO bis zur Kindergärtnerin. Der wichtigste Schritt ist, sie als das zu erkennen, was sie sind: behandelbare psychische Reaktionen, die mit der richtigen Hilfe überwunden werden können.

Manchmal ist das Leben einfacher, als wir denken. Die Angst, die dich jahrelang gefangen gehalten hat, könnte schon bald nur noch eine Erinnerung sein – wenn du bereit bist, den ersten Schritt zu machen.

Inhaltsverzeichnis