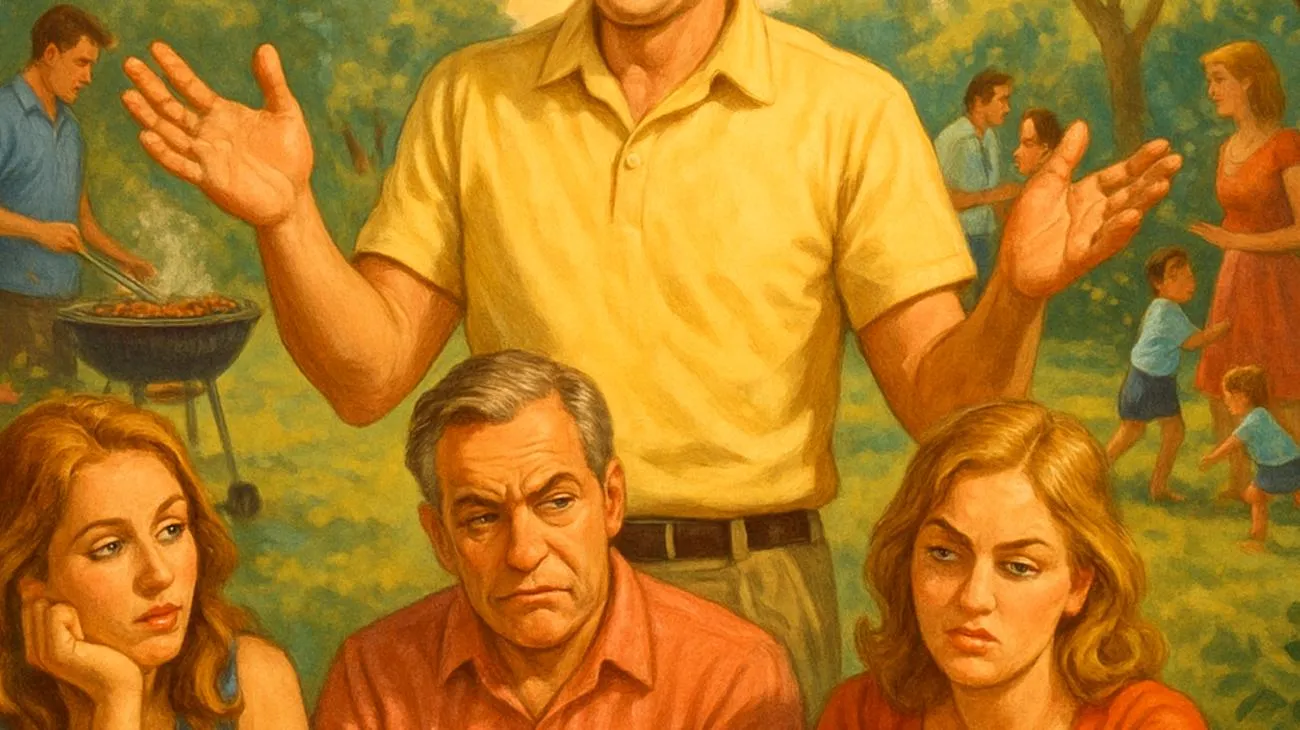

Kennst du diese Person? Die bei jeder Gelegenheit von ihrer letzten Beförderung erzählt, beim Grillabend über Gehaltsverhandlungen spricht und selbst beim Kindergeburtstag irgendwie das Gespräch auf ihre beruflichen Erfolge lenkt? Falls ja, dann hast du möglicherweise ein faszinierendes psychologisches Phänomen beobachtet, das viel mehr über die menschliche Psyche verrät, als du denkst.

Warum Menschen ihre Karriere wie einen Grammy präsentieren

Es ist völlig normal, stolz auf berufliche Erfolge zu sein. Wir verbringen schließlich den größten Teil unseres Lebens mit Arbeiten, und wenn wir etwas erreichen, wollen wir das teilen. Das Problem beginnt da, wo aus gesundem Stolz ein regelrechter Zwang wird, ständig die eigenen Leistungen ins Rampenlicht zu stellen.

Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen, die obsessiv über ihre Karriere sprechen, oft unbewusst nach etwas ganz anderem suchen: nach externer Validierung. Ihr Selbstwertgefühl funktioniert wie ein Smartphone-Akku – es muss ständig aufgeladen werden, und die Bewunderung anderer ist das Ladekabel.

Das Interessante daran? Dieses Verhalten ist oft ein Schutzschild. Menschen nutzen ihre beruflichen Erfolge als emotionale Rüstung gegen innere Zweifel und Unsicherheiten. Es ist ein psychologischer Trick, bei dem das Gehirn versucht, sich selbst davon zu überzeugen: „Ich bin wertvoll, weil andere meine Erfolge bewundern.“

Die verschiedenen Typen der Karriere-Angeber

Nicht jeder, der ständig über seinen Job redet, tickt gleich. Experten haben verschiedene Muster identifiziert, die sich deutlich voneinander unterscheiden:

- Der Unsichere Hochleister: Diese Person hat tatsächlich Erfolg, aber innerlich nagt ständig der Zweifel. Jedes Lob, jede Anerkennung ist wie Balsam für die verletzte Seele.

- Der Status-Jäger: Hier geht es um die soziale Hackordnung. Diese Menschen nutzen berufliche Erfolge wie Trophäen, um zu zeigen: „Ich stehe über euch.“

- Der Validierungs-Sammler: Wie ein Pokémon-Trainer, nur dass statt Karten Komplimente gesammelt werden. Das Selbstwertgefühl hängt komplett von der Reaktion anderer ab.

- Der Kompensator: Läuft die Beziehung schlecht? Sind die Freundschaften oberflächlich? Dann wird der Job zum Lebensinhalt und zur einzigen Quelle des Stolzes.

Die Psychologie hinter dem ständigen Erfolgs-Gerede

Hier wird es richtig spannend: Viele Menschen denken sofort an Narzissmus, wenn jemand ständig angibt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Echte narzisstische Persönlichkeitsstörungen sind relativ selten und beinhalten ein ganzes Bündel von Verhaltensmustern, nicht nur das Prahlen mit beruflichen Erfolgen.

Der schmale Grat zwischen Narzissmus und Unsicherheit zeigt sich in der Motivation: Echte Narzissten brauchen die Bewunderung wie Sauerstoff und können anderen nur schwer echte Aufmerksamkeit schenken. Unsichere Menschen hingegen suchen Bestätigung, um ihre inneren Zweifel zu beruhigen – sie können durchaus empathisch und aufmerksam sein, wenn sie sich sicher fühlen.

Menschen vergleichen sich von Natur aus ständig miteinander. Das ist evolutionär programmiert und half unseren Vorfahren dabei, ihre Position in der Gruppe zu bestimmen. Heute läuft das oft über berufliche Erfolge ab, weil sie scheinbar objektiv messbar sind: Gehalt, Position, Prestige.

Wer ständig über seine Karriere spricht, positioniert sich unbewusst in der sozialen Hierarchie. Es ist wie ein unsichtbares Schild mit der Aufschrift: „Ich gehöre zu den Gewinnern!“ Dieses Verhalten ist so tief in uns verwurzelt, dass viele Menschen es gar nicht bewusst wahrnehmen.

Wenn Selbstmarketing zur emotionalen Droge wird

In unserer Leistungsgesellschaft ist ein gewisses Maß an Selbstdarstellung nicht nur normal, sondern oft notwendig. Wer seine Erfolge komplett für sich behält, wird möglicherweise übersehen. Die Grenze zwischen gesundem Selbstmarketing und problematischer Sucht ist allerdings oft fließend.

Kritisch wird es, wenn das Reden über berufliche Erfolge zur emotionalen Droge wird. Wenn Menschen nervös werden, falls sie mal nicht im Mittelpunkt stehen. Wenn jedes Gespräch zwanghaft auf die eigene Karriere gelenkt wird, egal ob es um den Geburtstag der Großmutter oder den neuen Film im Kino geht.

Diese Menschen entwickeln eine Art emotionale Abhängigkeit von der Reaktion ihres Umfelds. Ihr Wohlbefinden hängt davon ab, wie andere auf ihre Erfolgsgeschichten reagieren. Das ist anstrengend für alle Beteiligten und führt oft zu einseitigen, oberflächlichen Beziehungen.

Der versteckte Preis des Erfolg-Geredes

Was viele nicht sehen: Dieses Verhalten hat seinen Preis. Menschen, die ihre gesamte Identität um den Beruf herum aufbauen, leben gefährlich. Was passiert, wenn es mal nicht läuft? Wenn Projekte scheitern, die Beförderung ausbleibt oder sogar der Job verloren geht?

Für Menschen, die sich ausschließlich über ihre Karriere definieren, können solche Rückschläge zu echten Identitätskrisen führen. Ihr Selbstbild bricht zusammen, weil sie keine anderen Quellen des Stolzes und der Selbstachtung entwickelt haben.

Gleichzeitig leiden oft die sozialen Beziehungen. Freunde, Familie und Kollegen fühlen sich möglicherweise unter Druck gesetzt, ständig bewundernd zu reagieren. Gespräche werden einseitig, echte Verbindungen bleiben oberflächlich. Am Ende steht man möglicherweise beruflich erfolgreich, aber emotional isoliert da.

Rote Flaggen erkennen: Wann wird es problematisch?

Wie unterscheidet man gesunden Stolz von problematischer Fixierung? Psychologen nennen einige klare Warnsignale. Gesunder Stolz zeigt sich situationsangemessen. Menschen teilen ihre Freude über konkrete Erfolge, können aber auch andere Gesprächsthemen führen. Sie interessieren sich für andere Menschen und können sich über fremde Erfolge freuen, ohne sofort ihre eigenen Leistungen dagegen zu stellen.

Problematische Fixierung hingegen zeigt sich durch zwanghafte Muster: Das Gespräch wird immer wieder zur eigenen Karriere gelenkt, andere Lebensbereiche werden vernachlässigt oder abgewertet, und bei fremden Erfolgen folgt reflexartig das eigene Erfolgs-Repertoire.

Besonders auffällig wird es in Situationen, die eigentlich nichts mit dem Job zu tun haben. Wer beim romantischen Dinner über Quartalszahlen spricht oder bei der Beerdigung eines Freundes seine beruflichen Pläne erläutert, hat möglicherweise die Kontrolle über dieses Verhalten verloren.

Der Ausweg: Wie man aus der Karriere-Falle herausfindet

Die gute Nachricht: Menschen können lernen, ihr Verhalten zu ändern. Der erste Schritt ist immer die ehrliche Selbstreflexion. Wer merkt, dass er ständig über seinen Job spricht, sollte sich fragen: Was treibt mich wirklich an? Welche Reaktion erhoffe ich mir? Was würde passieren, wenn ich mal nicht über meine Arbeit spreche?

Ein wichtiger Ansatz ist die Diversifizierung des Selbstbildes. Menschen, die zu sehr auf ihre berufliche Identität fixiert sind, profitieren davon, andere Lebensbereiche zu stärken. Hobbys, Freundschaften, ehrenamtliche Tätigkeiten, kreative Projekte – all das kann dabei helfen, ein stabileres und vielfältigeres Selbstbild zu entwickeln.

Manchmal hilft es auch, bewusst zuzuhören statt zu sprechen. Anderen Menschen echtes Interesse zu schenken, ihre Geschichten zu hören, ihre Erfolge zu würdigen – das kann überraschend befriedigend sein und zeigt neue Wege der sozialen Verbindung auf.

In hartnäckigen Fällen, besonders wenn das Verhalten zu sozialer Isolation oder starken Ängsten führt, kann professionelle Hilfe sinnvoll sein. Psychotherapeuten können dabei helfen, die zugrundeliegenden Muster zu verstehen und gesündere Verhaltensweisen zu entwickeln.

Die Kunst des ausgewogenen Selbstbewusstseins

Am Ende geht es um Balance. Stolz auf berufliche Erfolge zu sein ist menschlich und gesund. Problematisch wird es nur, wenn dieser Stolz zur Obsession wird und andere Lebensbereiche überschattet.

Menschen, die gelernt haben, ihre Selbstachtung auf verschiedene Säulen zu stellen – Beziehungen, persönliche Werte, Hobbys, Beiträge zur Gemeinschaft, nicht nur den Beruf – sind meist ausgeglichener und paradoxerweise auch beruflich erfolgreicher. Sie können Rückschläge besser verkraften und authentischere Beziehungen aufbauen.

Das ständige Reden über berufliche Erfolge ist letztendlich oft ein Hilferuf: der Versuch, Anerkennung, Zugehörigkeit und Selbstwert zu finden. Diese Bedürfnisse sind völlig normal und menschlich. Die Kunst liegt darin, sie auf gesunde und ausgewogene Weise zu erfüllen – nicht nur über den Job, sondern durch ein reiches, vielfältiges Leben, das auf verschiedenen Quellen der Zufriedenheit ruht.

Wahre Zufriedenheit entsteht nicht durch die ständige Bewunderung anderer, sondern durch ein stabiles Selbstbild, das unabhängig von äußerer Bestätigung funktioniert. Und das ist eine Lektion, die weit über die Karriere hinausgeht.

Inhaltsverzeichnis